名 称:笠間市周辺の地質

期 日:令和6年11月8日(金)

場 所:茨城県笠間市内(つつじ公園、滝野不動堂、石切山脈ほか)

講 師:茨城大学助教 細井 淳 先生

参加者:高教研地学部員ほか21名(講師含む)

行 程:笠間高校駐車場集合→つつじ公園(地形観察)→大郷戸(露頭観察)

→滝野不動堂(石灰岩観察)→石の百年間(見学)→【昼食】→石切山脈(展示場見学)

→石切山脈(奥山採石場見学)→笠間高校駐車場→終了・解散

内 容

笠間市内の地質は大きく3つの時代で構成されている。古い方からジュラ紀付加体、古第三紀火成岩体(花崗岩)、第四紀堆積岩体(友部層)である。本巡検は、これら3つの露頭観察を行った。

最初の見学地、つつじ公園では天候に恵まれ、展望台から笠間市内が一望できた。市街を取り囲む山地の稜線が構成岩体の違いを反映していること、断層の影響を反映した涸沼川の流路、海新期に形成された笠間湾内の堆積岩(友部層)について細井先生から説明を受け、本巡検の概要が確認できた。

2つ目の見学地、大郷戸で友部層の露頭観察を行った。大郷戸は笠間湾の縁周辺のため、笠間焼の材料となる粘土層の層厚は薄かった。粘土層直下の真砂やローム層上部境界部の形状から、ローム層が陸成層(二次堆積)である可能性が示唆される。

3つ目の見学地、滝野不動堂では付加体に取り込まれた石灰岩塊の観察を行った。一部変成作用を受け、大理石(方解石の結晶)が見られた。小規模なカルスト地形も見られる貴重な露頭であった。

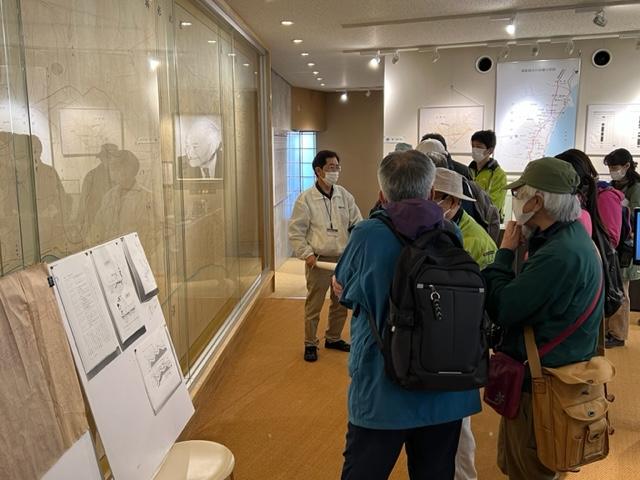

4つ目の見学地、石の百年館は笠間市内で産出した岩石や鉱物、稲田石に関する資料などが展示されている。大きな煙水晶の結晶やスカルン鉱床など、貴重な資料を見ることができた。

最後の見学地、石切山脈では前山採石場、第1・2展示場の見学に加え、奥山採石場を現地のツアーガイドのもとで見学した。壮大な石切場の臨場感は、写真では味わえないものがある。岩石の発破方法、岩石を切断するワイヤーの詳細(人工ダイヤモンドの観察)、実際に機械が切断している様子など、ツアーガイドの丁寧な説明を受けた。最後に奥山採石場にて岩石サンプルを各自が拾い集めた。

今回、笠間市内の市街地に近い場所での巡検でしたが、日本の成り立ちに関わる笠間の地質を知ることができた。特に友部層はまだ未解明な点が多々あり、今後の調査研究の対象としていきたい。

つつじ公園展望台 カルスト地形

友部層露頭(大郷戸) 友部層(粘土層)

石切山脈奥山採石場