目 的:福島県の中北部に位置している磐梯山・安達太良山の特徴的な地形や噴出物を歴史

時代から数十万年前に遡って観察し、火山の噴火の様子やその成り立ちを推測することで、今後の防災教育や地学教 育に役立てる。

実施日:令和6年8月19日(月)~20日(火)

場 所:福島県耶麻郡北塩原村、二本松市

講 師:藤縄明彦 先生(茨城大学名誉教授)、佐藤公 先生(磐梯山噴火記念館館長)

参加者:高教研地学部員ほか 計24名(講師含)

内 容:

8月19日(月)

10:00~ 磐梯山噴火記念館

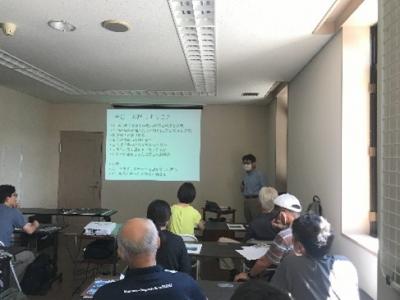

佐藤館長より磐梯山及び安達太良山の噴火の歴史等についてご講演を頂いた。安達太良山の噴火史は、初めて聞く話が多数あった。また、各火山噴火による被災者の出身地等の違いで、地域の語り継ぎに大きな違いが生じている点は、とても興味深かった。講演の最後に、火砕流・噴煙下降・火山泥流等の演示実験を見せて頂いた。簡単な道具だが、疑似的な噴火の様子を詳細に観察できた。今後の授業に活かしたい。

講演の様子 演示実験の様子

13:00~ 裏磐梯山登山口(裏磐梯スキー場)

昼食後、裏磐梯山登山口へ移動。裏磐梯スキー場より檜原湖方面に目を向け、山体崩壊と岩なだれの規模、堰止湖の様子を広範囲にわたって確認することができた。また、スキー場内にきれいに形成された箱状谷(アバランシェバレー)がよく見えた。その後、銅沼まで歩き、雄大なカルデラ壁を遠くから観察した。3層までが確認でき、噴火史について知識を深めることができた。

裏磐梯登山口にて 箱状谷(アバランシェバレー)

銅沼より見たカルデラ

16:00~ 流れ山の露頭観察(磐梯3Dワールド裏)

登山道の状況が不良のため、予定変更により下山し、流れ山の露頭観察を行った。岩塊相と基質相が見られ、流れ山の内部を構成するパッチワーク構造の様子が観察できた。この露頭は、施設の建設により、偶発的に現れた露頭であり、この貴重な露頭を残していくこと重要性を感じた。

流れ山の露頭 設置された露頭案内板

8月20日(火)

9:00~ 安達太良奥岳登山口(あだたら高原スキー場)

安達太良奥岳登山口のロープウェイ山麓駅から山頂駅まで移動し、薬師岳パノラマパーク内の展望台望台から安達太良山を含む全体の地形を観察した。稜線にはいくつか段差がみられ、各々が溶岩流の末端崖であることが認識できた。また、溶岩流の新旧により、風化の程度差が生まれ、末端外の傾斜度に違いが見られた。地形図とあわせ、地形全体をみることで、このあと登る予定の行程をイメージすることができた。

展望台を出発し山頂へ向け登り始めると、比較的平坦な登山道が続いた後に、傾斜の急な箇所があった。まさにここが溶岩流の末端崖に該当する部分だと実感しながらの登山となった。しかし、半分くらい登った時点で、遠くから雷鳴が聞こえ始め、今後の山頂付近の天候が危ぶまれるとのことで、山岳ガイドの指示に従い、下山することとなった。下山途中で、山岳ガイドの方より黄色の実がなるナナカマドの樹木を紹介して頂いた。今度は、ぜひ実のなる時期に来てみたい。

安達太良山(展望台より) 展望台にて

ナナカマド

14:00~ 巡検総括

昼食後、ロープウェイ山麓駅にて本巡検の総括を藤縄先生より頂いた。(途中で山岳ガイドの方の予想通り、凄まじい大雨が降った。山岳の天候急変の恐ろしさを実感した。)

15:00~ 巡検終了・解散